JAPANESE

PAINTING

総合造形専攻/日本画分野

自然から生まれる絵画(植物・動物・鉱物)

絵を描くことが好きな人、歴史・文化に興味をもつ人を対象とした分野で、実技または小論文の試験を選択できます。大学入学共通テストでも受験可能です。真摯に対象と向き合い、課題を追求し、新たな価値を見出す意欲のある人を望みます。

日本画の画材は、和紙(植物)・絹(昆虫)・膠(動物)・岩絵具(鉱物)という自然素材が多いことが特徴です。屏風や掛軸など古くから伝わる表装技法も学びます。原始的な絵画技法を知り、これからの社会の在り方を見つめます。

特徴

自然素材研究。古き良き日本の伝統を現代に活かす。

日本画を描くために必要な和紙・膠(接着剤)・岩絵具。その本質を探ります。和紙の原料は植物です。植物を育て和紙になるまでの過程を学びます。鉱物からつくる岩絵具を定着させるための膠は牛や鹿の皮から出来ています。牛皮の鞣し体験やその皮を煮詰めて膠を作ります。素材の素を知ることを大切にし、日本の風土が作り上げてきた多彩な文化を学びます。

100年先を見つめる。天井画・障壁プロジェクト。

2009年から日光・宇都宮の社寺建築の天井を彩ってきた天井画プロジェクト。天然岩絵具・金箔で彩色し、100年後に残る絵画を目指します。和紙による障壁プロジェクトは、藍の染料に着目し、藍のタネを蒔き、育てて藍色の顔料を作るところから始まります。藍に染められた和紙を使って建物の壁を彩ります。どちらも地域に根ざす絵画のあり方を探る授業です。

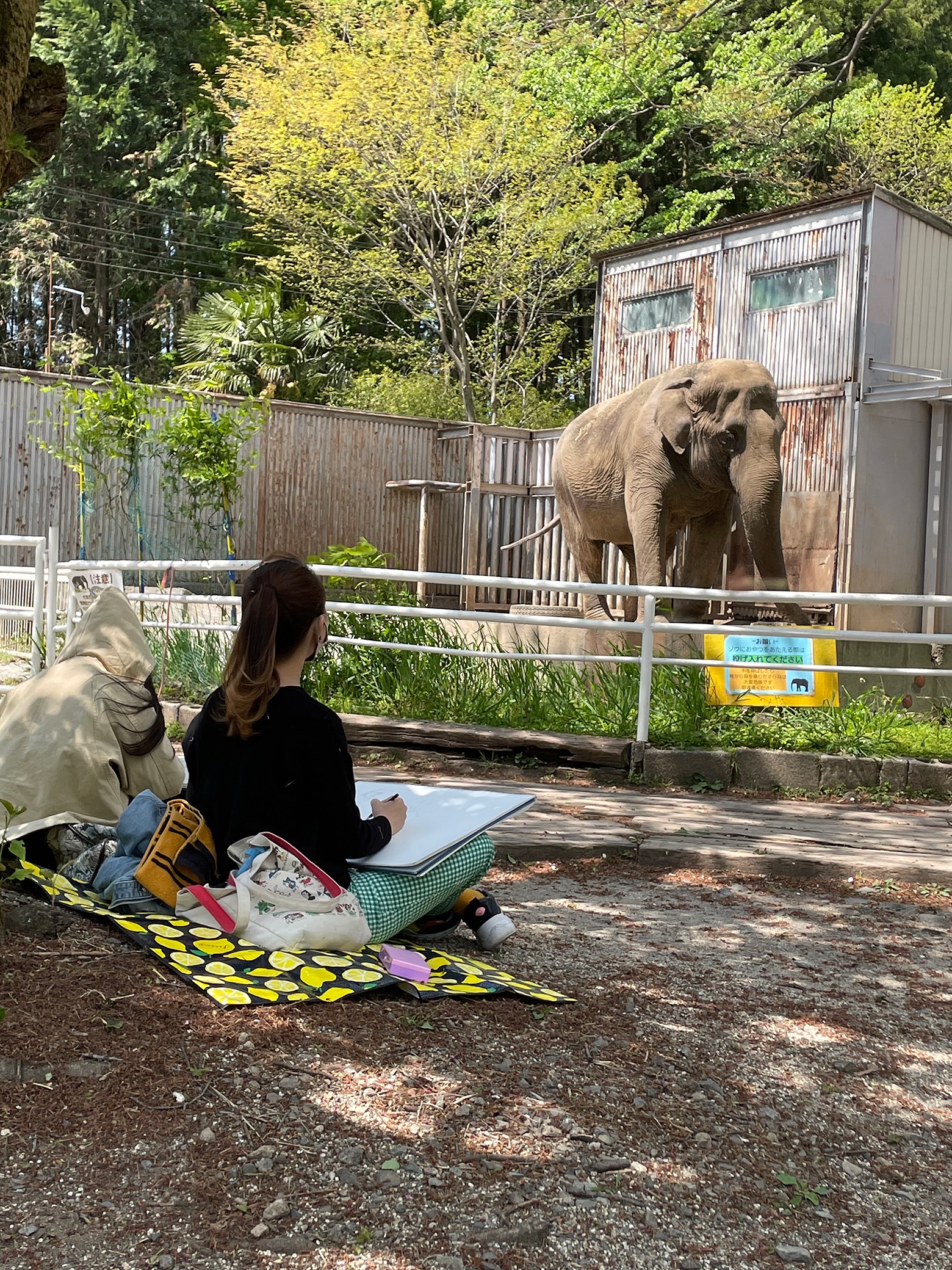

フィールドに出る。体感する。実感する。

スケッチ旅行・動物園に出かけます。フィールドに出て肌で感じた感覚を作品にすることが大切です。新潟県の小さな山村に滞在し、野外スケッチをしながら大自然を満喫します。また、大学の近くにある動物園でのスケッチ会も楽しいひとときです。自然は、われわれの五感を刺激してくれます。アーティストにとって一番大切なことです。

授業紹介

総合造形専攻では、日本画・洋画・立体・地域文化創生の4分野の専門授業を通じ、希望する分野を探りながら横断的な授業を受けることができます。

1年次

共通基礎(全専攻授業)

1年次前期には共通基礎科目として全専攻で、「デッサン」「色彩構成」「造形感覚」「素材研究」を学び美術の基礎を固めます。

専攻別授業

実技系は日本画・洋画・立体分野を横断するカリキュラムをステップアップさせながら進んでゆきます。基礎を固める事が到達目標になります。地域文化創生分野は、理論の基礎と地域に根差した美術との関りの中で社会とアートの関わりを体験として持つことが到達目標となります。

2年次

総合造形専攻 2年次

実技系は引き続き各分野を行き来し幅広い意味での造形力を身に着けてゆきます。物と空間の持つ意味、捉え方、表現の違いを見つけられるようになり各分野の材料(あるいは素材)と技法をそれぞれの芸術観と照らし合わせながら造形そのものに迫り、芸術の意味を掘り下げてゆきます。

地域文化創生分野は、一年次での学びをより自分のものとし自ら立案、計画、実行に移せる人材養成をはかります。

3年次

天井画・障壁プロジェクトなど、地域に根ざした授業を行います。

屏風や掛軸など日本古来の道具を使って作ります。日本画の教室には尺定規しかありません。古い道具、古い言葉が飛び交います。

4年次

4年間の集大成である卒業制作に取り組みます。大型の屏風や掛軸に挑戦する学生もいます。地域の文化財修理に携わる授業もあります。